「当社は建設業許可をまだ取ってないので500万円以上の工事は受注できないから材料費と工事費を、別の契約書にすれば大丈夫でしょ?(別の契約書にして、工事の代金は500万円未満にする)」とか「1階~3階までの内装工事をトータルで1200万円でやるから、1つの階ごとにバラバラに契約(400万円×3の契約)にすればいいでしょ?と思っている方はいらっしゃいませんか?

まず大前提として、建設業許可を持っていない会社が「ウチは500万円以上の工事を請けられないから、(一つの工事を)コマ切れにして発注する」「材料費と工事費を別個に発注する」とか「工期をずらして別個の工事として発注して」などという分離発注・受注の仕方は、昔から許可逃れの為に使い古された方法でほとんどの場合は「建設業法違反」となります!という事をご認識頂いてからお話を進めさせて頂きます。

たんげそう行政書士・社会保険労務士事務所でも「分離発注」に関するご質問はよく頂戴します

関与させて頂いている建設業者様、お知り合いの弁護士先生、税理士先生など様々ところから頂くご質問で多いのは以下のような質問になります。

同じ場所での同じ工事なのですが、工事の都合上、「1期工事、2期工事」などとしているように工期も少しずれる工事があるとします。

例えば同じデパートの店舗内電気工事で、内装工事の都合上、2階は3月着工で3階は5月着工となるような場合。

発注を同時にすると建設業法の基準金額(500万円)をこえるのですが、これは発注をバラバラにして契約書を、2枚にすれば、それぞれが別々の工事となるのでしょうか?

又、「店舗の内装工事を一手に引き受けたけれど、キッチン周りの工事(シンクの交換工事)を”管工事”にして、壁張り・床貼りを”内装工事”に分けて発注(受注)してもよい?」

というような内容のご質問もよくお受けします。

その2つの工事は本当に2つの工事なのか?それとも1つのまとまった工事か?

例えばですが、とある商業施設ビルの内装リニューアル工事の中の電気工事部分が下請け会社1社単独でなされていて、工期が「1階部は4-5月期」で「2階部は9月期」等の様に分かれている場合にはそれを1つの工事とみなすべきか、別々の工事とみなすべきかについて検討の余地が生じます。

1.契約書ベースが原則

契約書が複数枚ある場合、通常はそれぞれの契約書が1つの工事を示します。しかし、契約書が明確でない場合、判断が難しいケースもあります。

※ 例えばですが契約書などがなく、工事のエビデンスが請求書などしか残っていなくて請求書を2回(例えば5月と9月の2回)に渡って出している場合などは「1つの工事をしている」と判断されると思います。

2.ケース・バイ・ケースの検討が必要

一般的には契約書が2つあれば2つの工事となりますが、具体的な状況によります。例えば、工期の違いや進捗関係が影響を与える場合で分けて契約すること・発注することに合理的な理由がある場合等は別個の工事とみなすことも出来うるので、ケース・バイ・ケースでの検討が必要です。

3.エビデンスの重要性

1つの工事なのか、別個の工事なのか?の判断に関しては、契約書以外にも、

4.合理的な理由の必要性

別々の工事として認識されるためには、「

5.工事の主たる目的を考える

また、居酒屋さんとか飲食店、オフィスとかの内装の大規模改修等を請け負った場合、その内容が「木製の棚などを作りつける工事、キッチンシンクやウォシュレットの設置(配管含む)、床・天井はりなどなど」というように色々な業種の工事が含まれている「プチ建築一式工事のような工事」で、それらをまとめて1,000万円で受けっているというような場合はどうしたらいいのでしょうか?一個一個、「大工工事300万円、キッチンシンク・ウォシュレット取り付け(配管込み)300万円、天井・床貼り(内装仕上工事)400万円」等のように別個の工事として分けてカウントするのでしょうか?

違います、一件の請負い工事は、内容が多岐にわたっていても「何かしら一つの業種と判断してください」というのが建設業法の要請です。

上記の例だと、業種の判断に関しては、判断基準が明確にあるわけではないのですが、大体の自治体が「その工事の主たる目的はなんですか?」という点を主眼点にしていると思います。上記の例だったら「1000万円の内装工事として受発注」という事になると思います。

※上記の例の中の大工工事や管工事は「内装工事の付帯工事」と判断します。

実例紹介

事例:

- 全国展開の大手チェーン店の店内照明のLED化工事

- 全国の店舗で実施

- 発注形態は「1月分工事」「2月分工事」・・・・と発注書をしております。

この場合ですが、私は最初「1年間で”大手チェーン店全国店舗LED化工事”として請け負い金額も12か月分合算したものでいいのでは?」と担当者とも協議をしたのですが、

その時の担当者様からの回答は「いや、これは月別に1つの工事としてください」というものでした。

これも色々考え方があると思うので、本当にケースバイケースで、そのジャッジが必要な場合毎に担当行政庁への確認はした方が無難だとは思います。

分離発注は基本的にご法度です

上記のような例が問題になるのはなぜかというと「作為的に工事を分離発注して1つの工事の請負代金を500万円未満として、建設業法の適用を免れようとすることがある」からです。

1つの工事の発注を作為的に2つに分けて発注をして、1つずつの契約金額の単価を下げる方法以外にも、「材料費を別建てで契約する」「工期を分けて別発注(別契約)」するなどは、「許可逃れ」の為に使い古された、古典的な手法であるので、禁止されております。お役所も散々そのような事例を見てきているので、「お見通しです」となっております。

「1つの工事で・消費税材料費込みで500万円をこえる金額の工事を受注する場合は」きちんと業法にのっとり、許可を取って営業をしましょう

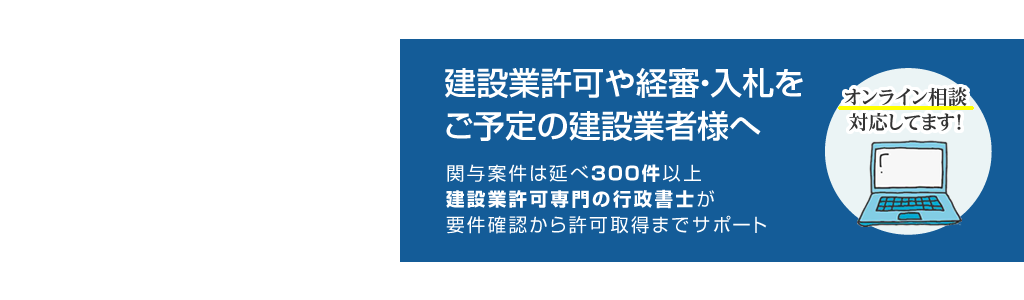

参考文献(北陸地方整備局発行「建設業者のための建設業法」より)

決算変更届の工事経歴書の書き方も注意が必要です

業者さんが自社で作った決算変更届(事業年度終了報告)工事経歴書、全く建設業法を理解していない行政書士が作った工事経歴書の中には私が拝見すると「多分、これって1つの発注になっている工事を2つ以上の工事(業種)に分けているんだろうな…」と読み取れるものを散見します。内容を確認していないので、「絶対に分離している」と言い切れるわけではないですが、やはり、その様に読み取れる(発注者、施工場所が同じでかつ、施工期間が隣接しているなど)工事経歴書である以上は「なんとなく、別の工事だから分離して工事経歴書を書きました」というのではまずいです。「受発注も別でかつ、別々の契約をする合理的な目的があったので、「別々の工事(例えば内装と配管、防水と塗装など)としてカウントしています」と言えるようにはしておきたいです。

たんげそう行政書士・社会保険労務士事務所では法令遵守のご指導も承ります

決算報告(事業年度終了報告)は上述したように、実は悪気なく、知らず知らずの間に「業法違反の決算報告書」を作ってしまいがちです。たんげそう行政書士事務では、頂いた資料の内容を吟味して、不明点はお客様にお聞きをして、業法に則った決算報告(事業年度終了報告)の作成をしております。決算報告以外でも、「この場合、建設業法では違反なの?どうすればいいの?」などの建設業を営んでいる中で生まれる疑問にもお答えをしつつ、関与会社様の許可取得・維持に携わらせて頂いております。「自社ではどうしてもそこまで気が回らない」「そもそも自社で出来る人もいないし、やっている時間もない」という業者様はお問い合わせを頂ければと思います。

ご依頼の方法

簡単にご依頼の方法のご案内をさせて頂きます。

電話若しくは問い合わせフォームからご連絡をお願いします。

当ページの下にある問い合わせフォーム、若しくは電話(070-6467-1285が繋がりやすいです)で問い合わせをお願いいたします。問い合わせフォーム若しくは電話に出れない場合などは24時間以内の返信をさせて頂きます。

※ 当事務所へのご依頼を前提での電話相談は無料とさせて頂きます。

※ 一般的なご質問、ご相談に関しては¥11,000円/回を頂戴します。(出張相談は¥22,000円/回+交通費(都内の場合))